MAY 5, 2023

Special interview

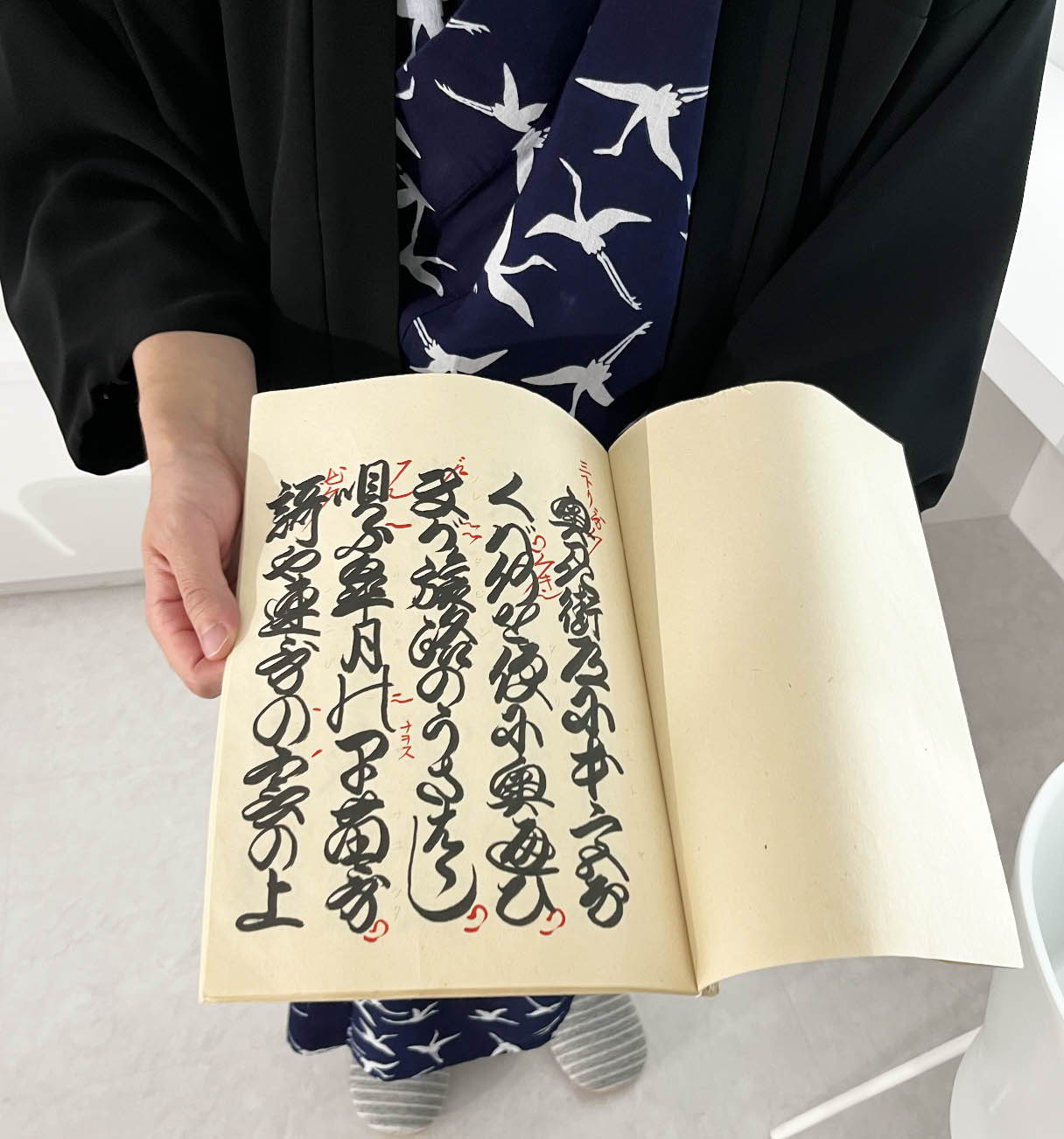

Sakiju tayu Toyotake

豊竹咲寿太夫

×

Takahiro Sato

佐藤貴浩

# 02

Creators cross talking

Ambassador × Designer

Ambassador

×

Designer

"For your first time to see Bunraku"

Tak:

I'd like to ask you more questions.

When I saw the play for the first time, I was quite nervous because I felt that many of the customers were experts,

From Ms. Sakiju to first-time viewers, would you be willing to give me some advice?

Like "We want you to see this part of the show",

"It would be fun to have this kind of preparation and knowledge."

Sakiju:

Yes, that's right.

I think Bunraku is an art form that allows people to enjoy stories.

So, as Mr. Sato saw before, as you watched it, the performer being gradually disappears.

Tak:

Yes, it was. It was magical.

Sakiju:

I think the best thing about

Bunraku is that you feel as if the puppets, the main characters of the story, are still alive in the end.

I think you can genuinely enjoy the story.

If you are seeing Bunraku for the first time, you can check the synopsis of the performance you are going to see in a leaflet or on the Internet first.

Tak:

I know that you sometimes post on your blog as well.

Sakiju:

That's how I think you should know the synopsis before you watch it.

Inevitably, the language itself.

The words themselves are often from the Edo and Meiji periods.

The new works, of course, use modern words.

But the ones we do as classics use slightly older words, if you find it difficult at first, you may have a hard time afterwards.

I think you will be able to easily immerse yourself in the story if you watch it after knowing the synopsis.

Tak:

We should at least look up a little synopsis before we go.

Can you tell us one or two favorite programs that you personally like or love to perform, and of course, love to watch?

Sakiju:

There are two main genres in Bunraku stories, samurai stories and townspeople's stories.

Samurai stories are called "Jidaimono",

and townspeople's stories are called "Sewamono",

I will introduce them one by one.

Tak:

I would be very much appreciated.

Sakiju:

My favorite samurai story is... "Yoshitsune Senbonzakura"

Tak:

Oh, I was wondering which of these performances I should see the other night.

Sakiju:

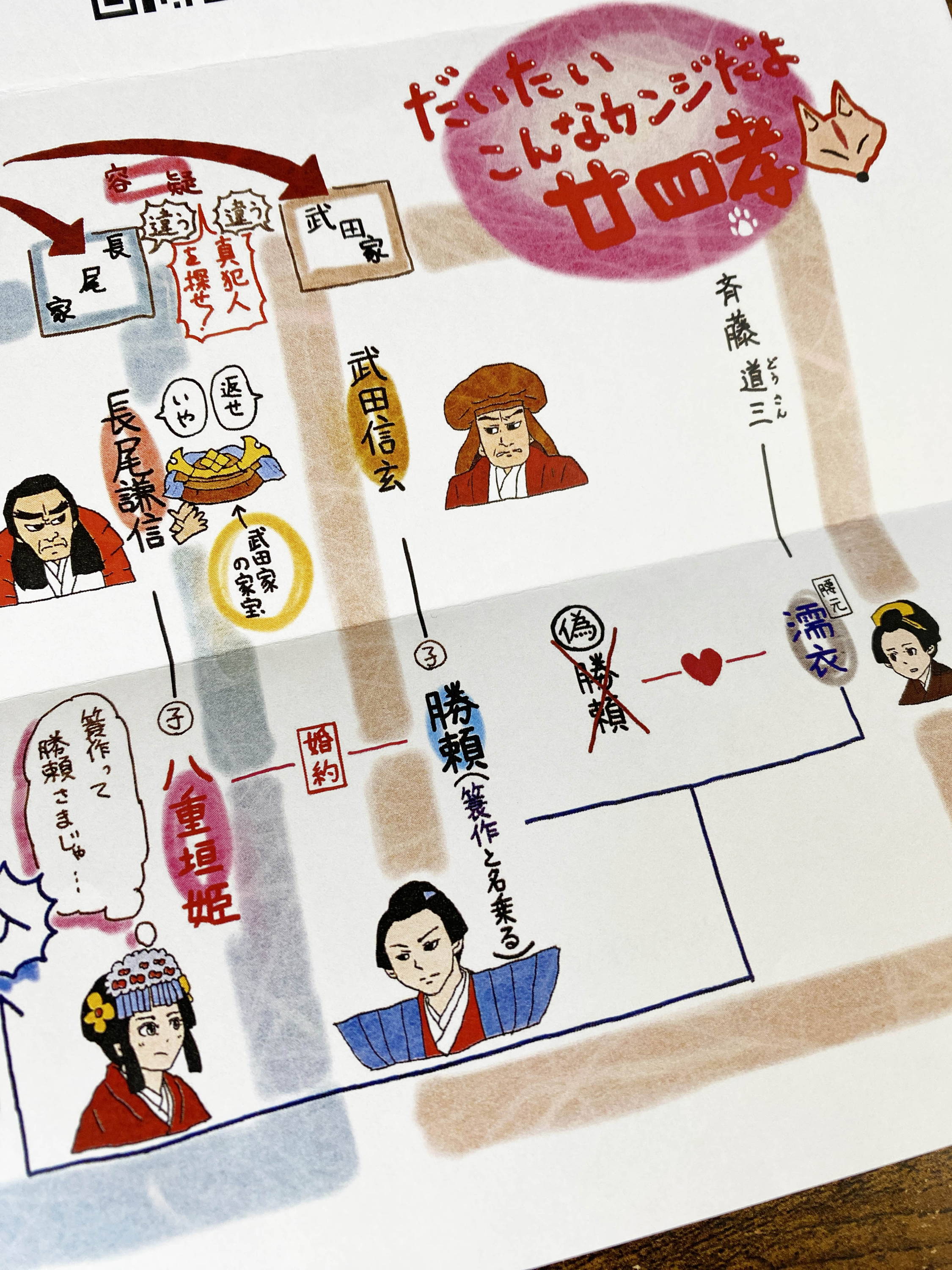

This is the story of Minamoto no Yoshitsune, who was chased by Yoritomo and was on his way to escape to Oshu.

This Yoshitsune Senbonzakura, Yoshitsune is not so much the main character in the story,

How did the people related to Yoshitsune live under him?

It is a dramatic story.

But there are also some fantastical elements in it.

One of the main story in Yoshitsune Senbonzakura is called "Kawatsurahougen-yakata no dan."

Tak:

It's called "~dan".

Sakiju:

Yes, it is called "~no dan".

This program is very famous and is often performed in both Bunraku and Kabuki.

In this story, Yoshitsune's mistress, Shizuka Gozen, is mentioned.

Maybe you can find her in some school textbooks.

This person, Shizuka Gozen, followed Yoshitsune who was on his way to escape from Kyoto to the Oshu area, and went to mountains of Yoshino where Yoshitsune was hiding in.

On the way there, they passed through the mountains of Yoshino.

That place is famous for its senbonzakura (cherry blossoms).

It is a story about a journey in the mountains of Yoshino where the cherry blossoms are in bloom.

One of Yoshitsune's retainers was a man named Sato Tadanobu, She is traveling with this Tadanobu together.

But the person she is going on a journey with, thinking she is Tadanobu, is not actually Tadanobu.

That's what I'm talking about...

Tak:

Oh... There is an element of suspense....

Sakiju:

There is a bit of a fantastic element here,

This story is about Tadanobu, who is actually a fox.

Shizuka Gozen received one of the hand drum from Yoshitsune.

This hand drum is from the Emperor's family.

Play this hand drum...

This hand drum was made in the old days as a drum for praying for rain.

Tak:

Like a ritual tool?

Sakiju:

Yes, like that.

The fox skin was used for the hand drum. The story goes that the child fox of the fox skin missed the sound of his parents' fox skin and followed them.

Tak:

It's great, it's so heartwarming.

Sakiju:

The story depicts the affection between the father and son of the fox.

This is the scene called "Kawatsurahougen-yakata no dan."

This is contrasted with the underlying theme of the story,

The relationship between Yoshitsune and Yoritomo comes to the fore.

When Yoshitsune saw the scene, he thought, "Even foxes have affection like this."

Tak:

This scene is synchronized with the story of the brothers fighting each other, isn't it?

Sakiju:

That's the theme of the story.

Tak:

Sounds interesting. I should have watched it.

I was wondering if I should watch this.

Sakiju:

We often perform this program. Anytime.

Tak:

The other is a sewamono?

Sakiju:

The other story is about a town people's theme called sewamono.

Tak:

Yes, sewamono.

Sakiju:

This is a story from the very beginning.

A man named Chikamatsu Monzaemon

Tak:

We've heard the name a lot.

Sakiju:

Chikamatsu Monzaemon is a name you may have heard often.

The first sewamono he wrote for this ningyo joruri Bunroku is called "Sonezakishinju."

It is a story of a man and a woman who commit love suicide in a place called Sonezaki.

The man is a tedai ( a servant ) who works at a soy sauce shop.

The man who went from being Decchi (an apprentice) to Tedai (a servant.)

The woman he is in love with is a yujo (female prostitute.)

Yujo, so they say,

They are like tedai, or in other words, people who do not have a lot of money,

menial workers, It's hardly ever that prostitutes get into deep relationships with such people.

But this Sonezakishinju is a true story.

Tak:

Indeed.

Sakiju:

Tokubei, the soy sauce maker's tedai,

and Ohatsu, yujo, fall in love.

They were cheated out of money and many other things,

so can't stay in Osaka, so they end up together.

It's a bit sad story,

but it's a very pure love story.

The story is also simple.

In other stories,

there is a lot of unexpected twists.

But there are no such elements in this story at all.

So I think it is a very easy show for first-time viewers.

Tak:

We can focus on the direction and emotional expression.

Sakiju:

Yes, that's right.

Tak:

The first program I watched was a bit...unusual story.

But it was very enjoyable.

What I thought was the most amazing thing about it was...

There are so many characters in Katsuragawa Renri no shigarami,

Tayu would play all the characters using different voice tones.

I was already absorbed in the latter half of the play, so I didn't mind at all.

Then there is the beauty of the puppeteer's movements.

Sakiju:

Yes.

Tak:

I don't think it's necessary to go to the effort of touching the embers there...

But the character is expressed by the movement.

Sakiju:

Yes, that's right.

Tak:

Tayu's storytelling and the puppeteer's expression, and

the shamisen.

It's a sense of unity.

Sakiju:

Yes, that is right. It's called the Trinity.

Tak:

That's exactly what I thought of the Trinity.

But it was the first time I saw the show, so I got to it with about 10 minutes left.

Until then, I was looking at the subtitles and the tayu.

By that I finally understood.

Next time, I think I will be able to get there in about 5 minutes.

Sakiju:

Thank you.

— Everything has been passed down from generation to generation through repeated changes.

豊竹咲寿太夫

[Greeting]

A kimono is 'something to wear'. Very simple indeed.

It is inevitable that the style of what we wear changes with the passage of time.

Universality and innovation exist at the same time in the functional beauty of the kimono, which is sublimated into the modern life we live, backed by the functional beauty that accompanied the life in the past.

There is no boundary in the irreversible flow of time between the old and the new, and everything has been passed down from generation to generation through repeated changes.

That is the oral tradition, KUDEN.

Welcome, come on, be with us.

↓Click here to visit our ambassador page